예산 덕숭산 견성암 – 서산 연암산 천장암

하룻밤짜리 짐을 꾸렸다. 늘 들고 다니던 가방에 휴대용 세면도구와 수면바지 하나를 챙겨 넣었다. ‘이거면 될까, 정말?’ 된다. 충분하다. ‘여벌옷이나 책은?’ 필요치 않다. 옷은 하루쯤 더 입어도 좋고, 남는 시간이 있다면 채우기보다 비우는 데 쓰면 된다. 발걸음 가볍게 현관을 나섰다. 겨울 암자로 떠난다.

| 비구니 선객 일엽과 스승 만공의 발자취를 따라서

겨울 오후의 하늘이 묵직하다. 눈이라도 쏟아질 기세다. 덕숭산 입구에 도착했다. 딱히 짐이랄 것도 없지만 가방은 차에 두기로 한다. 빈손으로 내려 산책하듯 걷는다. 물을 따라 난 길을 천천히 걸어 오른다. 왼쪽으로 흐르던 물은 길이 가로지르고 나면 오른쪽으로 흘렀다. 등산로를 따라 천팔십 개 돌계단을 짚어 오른다. 팔십여 년 전, 삼십대 후반의 한 여인이 걸어서 오른 그 길이다.

일엽一葉. 본명은 김원주. 1896년 평안도 용강에서 목사의 딸로 태어났다. 이화학당에서 수학하고 일본유학을 다녀온 신여성이었다. 일찍 부모를 여읜 그는 채우지 못한 사랑의 허기를 안고 젊은 날을 떠돌았다. 덕숭산 자락은 김원주가 ‘선객 일엽’으로 거듭난 길이다. 십여 분을 오르다, 그도 한번쯤 쉬었을 것 같은 바위에 기대본다. 가쁜 숨이 가라앉을 때쯤이었을까. 저만치 벼랑 끝에 얹힌 초가가 보였다. 소림초당이다.

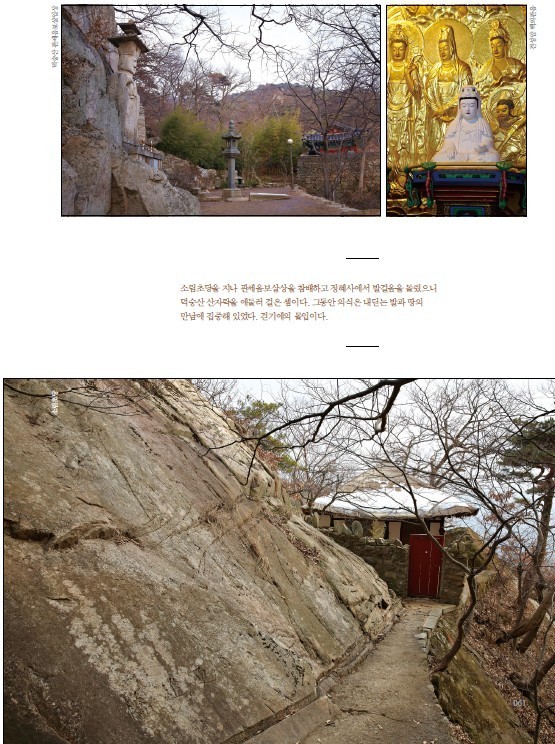

당대의 문필가였던 일엽에게 스승은 “글 또한 망상의 근원”이라 했다. 만공 스님이다. 만공 스님이 주석했던 소림초당은 벼랑 끝에 앉았으나 위태롭지 않았다. 둥근 초가지붕은 태초의 시원인 듯 안온했다. 초당으로 가는 문이 굳게 닫혀 있다. 담장 너머 들여다보이는 마당은 단정했고 창호에 덧댄 비닐에는 뽀얗게 습기가 어렸다. 누군가 이곳에서 겨울을 나는 모양이다.

발길을 돌려 다시 돌계단을 오른다. 어느새 온몸에 열감이 느껴진다. 얼마 되지 않아 커다란 바위를 깎아 조성한 관세음보살입상이 나타났다. 멈춰 서서 합장 반배를 올린다. 뜨거운 숨을 내고 찬 공기를 거듭 들인다. 차츰 날숨과 들숨이 고요해졌다. 고요해진 숨을 따라 마음자리도 말갛게 깨었다.

찬찬히 뜯어보니 제법 높게 올린 두 겹의 기단이 안정적이다. 무심한 표정의 관세음보살이 쓴 투박한 2층의 관은 기단과 짝을 이루듯 닮았다. 1924년 어느 날, 만공 스님이 어둠 속에서 바위가 빛을 내는 것을 보고 관세음보살상을 만들었다고 한다. 옆으로 자리한 향운각 역시 안거 중인지라 ‘외인 출입금지’였다. 샘물을 한 바가지 떠서 목을 축이고 다시 걸음을 옮긴다.

미소 띤 월면月面의 안내판이 나타나기까지는 오래 걸리지 않았다. 정혜사 선방 입구다. 묵언정진黙言精進 출입금지出入禁止. 다시 보니, 보름달 얼굴의 미소에는 번뇌마저 들고날 틈을 주지 않겠다는 결기가 서려 있다. 정혜사 앞마당은 덕숭산 최고의 조망처로 손꼽힌다. “모르는 척 들어가서 둘러보고, 누가 물으면 관음전에 참배 왔노라고 하라.”던 지인의 조언을 배반하기로 한다. 닫힌 문을 향해 합장 반배 하고, 덕숭산 정상으로 오르는 길 대신 견성암으로 되짚어 내려가는 길을 택한다.

| “이것 잡숫고 건강하시고 소원성취 하셔유”

세계의 수많은 명산을 두루 오른 어느 산악인은 나이 오십을 넘기며 수직등정이 아닌 수평산행을 권하기 시작했다. 그는 해발 495m의 덕숭산을 ‘높이 대신 깊이를 음미할 수 있는, 몰입의 겨울산’이라고 했다.

소림초당을 지나 관세음보살상을 참배하고 정혜사에서 발걸음을 돌렸으니 덕숭산 산자락을 에둘러 걸은 셈이다. 그동안 의식은 내딛는 발과 땅의 만남에 집중해 있었다. 걷기에의 몰입이다. 눈길을 사로잡는 풍경도 정상을 향한 갈망도 아닌, 지금 이 순간에 몰입하는 즐거움. 뻐근해진 근육들과 근육에 의지한 관절들이 한 걸음 나아가기 위해 합주한다. 온전히 살아있다는 생명의 증거다. 덕숭산의 높이를 등지고 또 다른 깊이를 만나러 견성암으로 향했다. 내리막길이었다.

본래 작은 초가였던 견성암은 비구니 학인들의 수행처가 되었다. 적게는 수십 명, 많게는 백여 명의 규모를 갖춘 대중처소다. 커다란 인도식 2층 건물의 아래층은 선방, 위층은 법당이다. 마당 한가운데 큼지막한 나석裸石이 돋아 올라 있다. 뿌리가 제법 깊어보였다. 바위에 마당을 올린 형세다.

월간불광 과월호는 로그인 후 전체(2021년 이후 특집기사 제외)열람 하실 수 있습니다.

저작권자 © 불광미디어 무단전재 및 재배포 금지

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글쓰기

계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해

댓글을 남기실 수 있습니다.

댓글을 남기실 수 있습니다.