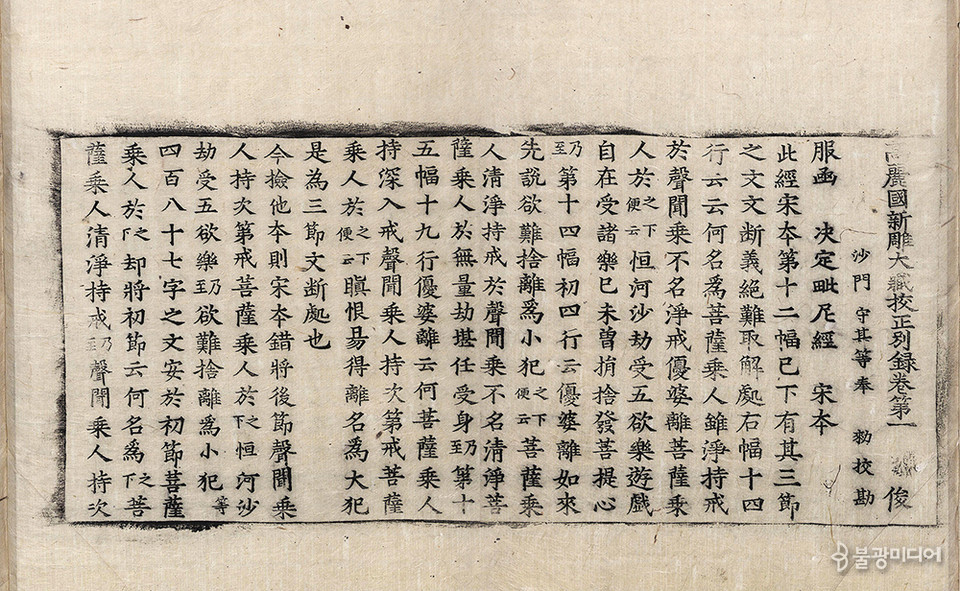

고려대장경의 재조(再雕) 때 교감(校勘)을 맡았던 수기 스님의 교정내용을 기록한 책이다.

‘나라의 큰 보물’이자 ‘세계의 지보(至寶)’

현재 우리 사회는 코로나와 같은 국내외 사정으로 녹록지 않고 더욱 꼬여 들고 있는 듯하다. 희망이 없는 것도 아니다. 우리 민족은 오랜 역사 속에서 국내외 위기와 모순 때마다 슬기롭게 극복하고 유수한 문화·기록유산도 창조적으로 계승·발전시켜 온 다양한 역량이 있기 때문이다. 대중들에게 팔만대장경판으로 알려진 국보 해인사 대장경판의 조성불사도 대표적인 사례에 해당한다.

야만적인 몽골의 침략으로 수도를 옮긴 지 6년이 지나던 고려 고종 24년(1237) 정유년 어느 날, 국왕과 태자·공·후·백·재신·추신 및 문무 관료들은 당시의 임시 수도 강화경(江華京, 지금의 인천 강화군)에서 목욕재계하고 부처님께 향을 피워 올렸다. 고종 황제의 명령으로 백운거사 이규보가 지은 「대장각판군신기고문(大藏刻板君臣祈告文)」이라는 글을 부처님과 보살님께 경건하게 아뢰기 위해서였다. 이보다 1년 앞서 임시적인 국가기구로 설치·운영된 고려국대장도감에서 대장경판 전체 가운데 『대반야바라밀다경』 등의 일부 목판이 처음으로 순조롭게 판각됐기에, 국왕과 신하들이 이 사실을 부처님께 아뢨던 것이다. 이 글에서는 고려 국왕과 문무 관료들이 함께 다시 발원한 대장경판의 조성으로 몽골 침략의 격퇴와 나라·왕실의 안녕 등을 염원했다. 초조대장경판의 조성으로 거란의 침략을 물리쳤다는 믿음을 다시 대장경판의 판각불사로 계승·이입한 염원이었다.

팔만대장경판의 판각불사를 국가적으로 시작한 이후 16년이 흐른 고종 38년(1248) 음력 9월 임오일(25일)이었다. 국왕 고종과 문무 관료들은 강화경 도성의 서문 밖에 건립된 대장경판당(大藏經板堂)으로 가서 대장경판 조성불사가 일단락된 것을 축하하는 경찬회를 열었다.

고종과 문무 관료들이 함께 발원해 국가사업으로 추진된 팔만대장경판의 조성불사에는 문인과 지식인, 불교계의 승계 소유 및 일반 스님, 하급 관료 및 지방의 토착 세력 등도 참여했으며, 미성년자까지 포함됐다. 조성사업에는 불교·유교의 사상과 함께 사회적인 계층·세대를 뛰어넘는 통합의식이 담겨 있었다. 당대의 다양한 불교 종파·사원들도 포함됐다. 이들 역시 국가·사회적인 염원과 함께 불교적인 믿음을 가지고 조성과정에서 몸과 마음을 다해 개별 경판을 직접 새겼다. 이들 스님과 세속의 일반인은 교속(敎俗)의 이원적인 협조체제를 유지하며 강화경의 고려국대장도감과 함께 각 지역에 설치된 분사대장도감에서 정성을 기울여 개별 경판을 판각했다.

1237~1248년 조성된 팔만대장경판은 13세기 중엽 이래 현재까지 그 역사·문화적인 가치를 인정받고 있다. 13세기 중엽 팔만대장경판 조성불사의 이념적 명분을 제시한 이규보는 팔만대장경판을 ‘나라의 큰 보물[國之大寶·국지대보]’이라 평가했으며, 고려 말기의 성리학자 도은 이숭인(李崇仁)도 법보(法寶)로 여겼다. 성리학적 가치 질서의 기틀을 마련했던 조선 세종도 ‘우리나라 대대로 전래한 보물[我國世寶·아국세보]’로 표현하는 등 귀중한 기록유산으로 인식했다. 일제강점기 우리나라의 지식인들도 대법보·국보로 인식했으며, 해방 이후 불교 지식인들도 세계적인 거대한 문화재이며 우리 민족의 진중(珍重)한 국보로 칭송했다. 북한도 귀중한 국보 및 귀중한 문화유산으로 소개하고 있다.

일본에서도 중세사회 이래 팔만대장경판을 동아시아의 우수한 불교 기록유산으로 인식했다. 고려말 창왕 즉위년인 1388년 음력 7월부터 조선 전기까지 일본 유구국(오키나와)·대마도(쓰시마) 등지에서 80차례 이상에 걸쳐 팔만대장경판 목판 자체나 그 인출본(印出本, 인쇄본)을 청구했다. 청구 과정에서는 일본의 국보로 삼겠다는 명분을 내세우기도 했다.

세종 5년(1423) 음력 12월 일본 국왕이 세종에게 보낸 친서에서도 팔만대장경판을 법보로 표현했다. 세종 6년 정월에는 일본 사신이 팔만대장경판을 일본으로 가져갈 목적으로 단식하면서 죽을 각오까지 했다. 18세기 초기 일본의 학승 닌초(忍澄)는 팔만대장경판이 당시까지 조성된 동아시아 사회의 한역대장경 가운데 가장 우수하다고 극찬했다. 일제강점기 일본 연구자조차도 팔만대장경판의 역사·문화적 가치를 세계의 지보(至寶)로 인식했다.

월간불광 특집 기사 전문은

유료회원에게만 제공됩니다.

회원가입후 구독신청을 해주세요.

불광미디어 로그인그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.