[단박에 떠나는 암자순례] 안양 염불암, 망해암

석양에 머물다

2015-10-08 하정혜

다른 시간을 찾아서

“사람들은 유유자적하며 이리저리 돌아다니는 것이 아니라, 이 사건에서 저 사건으로, 이 정보에서 저 정보로, 이 이미지에서 저 이미지로 황급히 이동한다. 순례의 길은 가능한 한 빨리 지나버려야 할 텅 빈 사이공간이 아니다. 순례의 길은 오히려 도달해야 하는 목표 자체의 일부를 이룬다.”

- 한병철, 『시간의 향기』 중에서

사진 속의 도시로 차를 달린다. 경기도 안양시. 늦은 오후에 준비 없이도 단박에 떠나기 알맞은 암자가 거기 있다.

일몰까지는 아직 시간이 남았다. 최종목적지인 망해암 대신 염불암으로 향한다. 안양시 외곽에 있는 안양예술공원 방향으로 차를 돌린다. 공원 입구 주변으로 음식점이 많다. 5분쯤 유원지다운 풍경을 지나니 숲길이 나온다. 구불구불 이어진 20도 가량의 경사로다. 가속페달을 약하게 밟으며 느린 속도로 숲길을 오른다. 차창을 내리자 숲 그늘에서 습기를 머금은 흙냄새가 훅, 끼쳐온다. 살에 닿는 바람은 서늘하다. 도시의 도로 위에서 달구어졌던 공기가 빠져나가고 차 안까지 상쾌함이 채워진다.

도시에서 가까운 암자를 선택한 데엔 이유가 있다. 얼마 전 회사 근처 서점에서 가판대 사이를 걷다가-도시에선 이것이 산책이라면 산책이 된 시대다- 무심코 집어든 작은 책 때문이다. 미색 표지에 ‘시간의 향기-머무름의 기술’이라는 제목이 단정하게 앉아 있다. 책 한 권을 읽어낼 여유조차 어디론가 사라져버린 와중에 180쪽 남짓한 책의 두께는 편안하게 느껴졌다.

저자 한병철은 베를린 예술대학 교수로 재직 중인 재독 철학자다. 2010년 독일에서 『피로사회』를 펴내 커다란 반향을 일으켰고, 한국에도 출판돼 ‘피로사회’라는 단어는 시대를 꿰뚫는 키워드가 됐다. 2013년에 나온 『시간의 향기』 서문은 이렇게 시작한다.

“오늘날 우리에게는 일의 시간 외에 다른 시간이 없다. 쉬는 시간도 다른 시간이 아니다. 쉬는 시간은-노동력의 재충전에 기여한다는 점에서- 그저 일의 시간의 한 국면에 지나지 않는다. 일의 시간은 오늘날 시간 전체를 잠식해버렸다. 우리는 휴가 때뿐만 아니라 잠잘 때에도 일의 시간을 데리고 간다. 그래서 우리는 잠자리가 그토록 편치 못한 것이다.”

현실을 날카롭게 응축한 문장이다. 이 시대 많은 이들이 공감할 법한 ‘시간의 증발현상’이 몇 개의 문장만으로 설명이 된다. ‘일의 시간’이 아닌 다른 시간을 만들기 위해 ‘일의 공간’에서 멀리 떠나는 용기를 내지 않아도 된다는 사실이 이 도시의 ‘암자 일몰’을 찾아오게 했다. 지금 여기의 삶에서 벗어나지 않아도 된다는.

| 아늑한 경사면의 휴휴명당休休明堂, 염불암

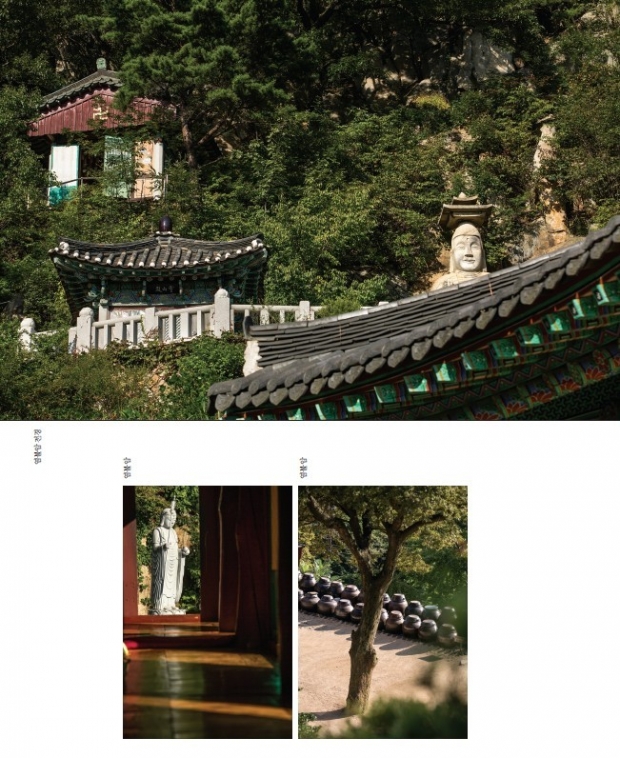

염불암은 관악산에서 이어진 삼성산 7부 능선에 있다. 안양 시내에서 차로 10여 분이면 닿는다. 삼성산三聖山이라는 지명은 신라 문무왕 때 원효 대사, 의상 대사, 윤필 거사가 이 산에 들어와 각각 삼막사, 연주암, 염불암을 창건해 수도한 데서 유래한다. 이후 조선 태종 때 왕명으로 다시 지어졌고 여러 차례 중수되면서 지금의 모습을 갖춘다. 원효, 의상과 함께 나란히 삼성三聖으로 불린 윤필 거사의 면면이 궁금하건만 후대에 남겨진 기록이 없다.

기암절벽이 둘러진 풍광에 사진작가가 감탄한다.

“여기가 휴휴명당休休明堂이네.”

아늑한 경사면에 들어선 염불암 전각들은 ‘갈 지之’ 자로 이어지는 계단을 오르면서 하나씩 만날 수 있다. 전각과 전각을 연결하는 계단은 가파른 듯하면서도 길지 않아 오르는 재미를 준다. 대웅전 뒤편으로 조금 올라가면 1칸짜리 산신각과 독성각이 있고 좀 더 오르면 미륵전과 영산각, 칠성각이 있다. 미륵전에는 8미터 높이의 마애불이 조성돼 있다. 각 전각마다 높이가 달라 내려다보이는 풍경이 조금씩 바뀐다.

내려오면서, 올라올 때 못 본 것이 보인다. 대웅전 앞 500년 된 보리수 주변으로 곡선의 리듬을 만들고 있는 비질 자국이다. 정갈함이 좋다. 잠시 멈춰 서서 바라본다.

차로 내리막길을 되짚어 내려오는 길에 산악자전거를 타고 염불암으로 가는 사람들이 간간히 눈에 띈다. 느리지만 우직하게 바퀴를 돌린다. 차로 가도 좋고 걸어도 좋고 자전거로 가기에도 좋은 길이다.

안양예술공원까지 내려와서 옆 골짜기로 간다. 망해암 오르막길에도 자전거를 탄 사람들이 있다. 나중에 들으니 동호인들 사이에서 ‘최고의 업힐up-hill 코스’로 손꼽는 곳이 염불암길과 망해암길이란다. 차도와 인도 구분이 없는 외길이지만 오가는 차가 적다. 조림造林의 밀도가 높아 그늘이 짙고 쾌적하다. 망해암 도착 무렵 서쪽 하늘이 주홍색으로 물들기 시작한다.

| 도시를 품은 망해암의 일몰

망해암은 「봉은사말사지」에 신라시대 원효 대사가 세운 것으로 기록되어 있다. 조선 숙조 3년(1803)에 정조의 모친 홍대비가 중건한 절이다. 세종 때 한성으로 오는 곡물선이 풍랑을 만나자 스님이 나타나 배와 사람들을 구하고 사라졌는데 이 스님의 상호가 망해암 불상과 똑같아 세종이 공양미를 바치게 했다는 전설이 전해진다.

망해암의 가람배치는 단순하다. 널찍한 마당을 가운데 두고 ‘망해암’ 현판이 걸린 큰 전각과 경사면의 바위에 걸쳐지은 2층 전각이 마주 서 있다. 1층은 지장전, 2층은 천불전이다. 지형과 조화를 이루는 배치가 독특하다. 그 옆으로, 요사채로 보이는 건물 3층에 용화전이 있다.

용화전에는 특이하게 아미타불의 불두佛頭를 크게 조성해 모셨다. 전신이 아닌 불두가 법당을 가득 채운 위용은 생소하지만 위압적이지 않았다. 2층 난간 앞에서 보는 용화전 또한 장관이다. 어간 유리문에 가을 하늘과 나무의 반영이 드리우고 유리문 안에는 인등과 불두가 어우러져 있다.

망해암 아래로 도시가 보인다. 저녁 해가 구름과 섞인다. 일몰日沒은 그렇게 왔다. 시시각각 구름이 형태를 달리하고 지는 해가 색채를 달리한다. 석양을 바라보며, 석양에 머문다. 시간의 흐름을 알아차린다. 의식의 끈을 놓칠 때마다 사라졌던 시간, 일의 시간에 가려 보이지 않았던 시간이다.

『시간의 향기』는 ‘권태’라는 장에서 이렇게 쓰고 있다.

“고향은 여전히 있고 우리에게 다가온다. 낯선 것, 흥분시키는 것, 마력적인 것을 통해 날마다 우리에게 제공되는 그런 심심풀이에 빠져들게 하는 것이 바로-거의 주목받지는 못하고 있는- 깊은 권태라는 근본정조인 것이다. 아마도 심심풀이 중독의 형태로 나타나는 이런 깊은 권태는 숨겨둔, 인정하지 못하고 지워버린, 하지만 피할 수 없는, 그런 고향으로의 끌림이다. 즉 숨겨진 향수다.”

정주定住하지 못하던 마음의 곤고함을 돌아본다. 그것이 마음의 본향本鄕과 다르지 않음을 생각한다. 도시의 야경이 바라다 보이는 암자에서.