어둡고 차가운 폐허같은 삶을 가다

부여 무량사 태조암 도솔암, 보령 성주사지

2015-06-13 불광출판사

1492년 여름. 짚신 신고 지팡이 하나에 의지하며 전국을 떠돌던 늙은 승려가 이곳 무량사에서 멈췄다. 충남 부여군 외산면 만수리 만수산 자락이다. 설잠雪岑 스님. 매월당 김시습(1435~1493)으로 더 알려졌다. 그의 나이 58세. 스무 살 이후 오랜 방랑의 끝이다. 스님은 한 해 후 1493년 2월 무량사에서 간행한 『묘법연화경妙法蓮華經』 발문을 썼고, 한 달 후 세납 59세로 무량사 선방에서 열반했다.

| 설잠 스님, 시대와 불화不和하다

무량사에는 신라 말 고승 무염(無染, 801~888) 스님이 머물렀다. 무염 스님은 인근 성주사를 창건한 스님으로, 태조암 쪽으로 가다보면 무량사 옛터가 자리하고 있다. 고려시대에 크게 중창한 이후, 조선 중기 고승 진묵(震默, 1563~1633) 스님이 극락전을 다시 중창하고 아미타불을 점안했다.

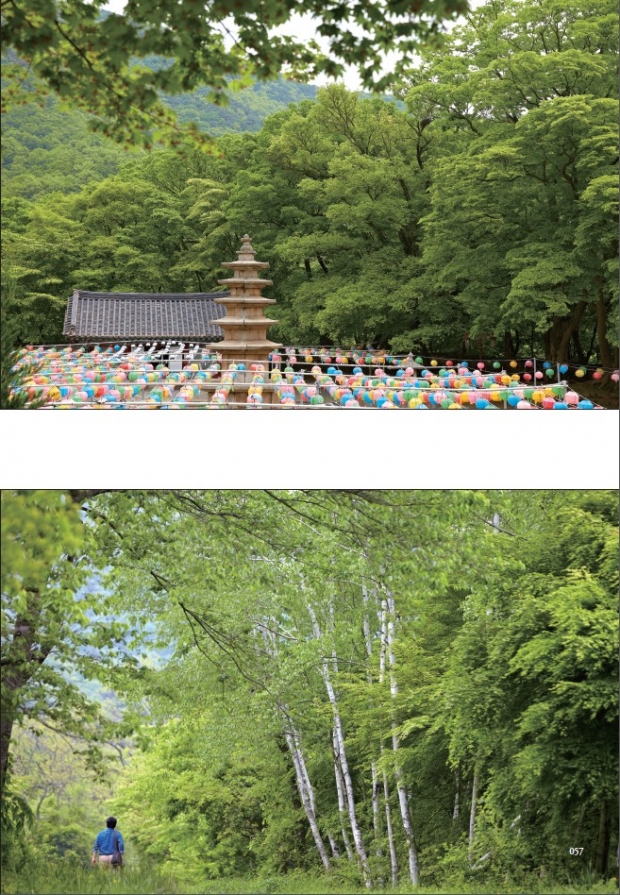

무량사에 도착하면 우선 보이는 곳이 넓은 평지다. 주변이 온통 만수산으로 병풍처럼 둘러싸여 있는 곳으로 분지가 넓다. 우측으로 가면 태조암과 도솔암이 나온다. 걸어서 10여 분 거리다. 같은 분지 안에 있다. 통나무 그대로를 기둥으로 만든 일주문을 지나면 천왕문과 오층석탑, 극락전이 보인다. 무량사.

설잠 스님이 늙고 병든 몸을 이끌고 찾아든 곳이 왜 하필 무량사였을까. 소설가 이문구는 소설 『매월당 김시습』에서 그 이유를 “무량사는 외산에 터한 고로 길이 심히 장구목이 져서 아마 백년이 가도 관원의 행렬이 하나도 없을지니라.”고 했다. 그만큼 이곳 무량사는 깊은 곳이었다. 분노와 회한으로 전국을 부유浮游하며 불교와 유교의 경전을 익혔고, 승려로서 전국 주요 사찰에서 스님들과 함께 선禪과 불교철학을 논하였던 그는 마지막까지 시대와 화해하지 않는 장소로 이곳을 택한 것이 아닐까.

김시습은 다섯 살에 이미 신동 소리를 들었다. 세종도 이를 듣고, 다섯 살 아이를 승정원으로 불러 시험하게 했다. 승정원 관리는 “네 이름을 넣어 시구를 지을 수 있겠느냐.” 묻고, 벽에 그린 산수화를 가리키며 “저걸 두고 또 시구를 지을 수 있겠느냐?” 하자, 막힘없이 시구를 척척 지었다. 세종이 직접 보고 싶었으나, 사가私家의 아이를 군주가 직접 보는 것은 전례가 없어, 관리를 보내 “재주를 함부로 드러나게 하지 말고 정성껏 키우라. 성장한 뒤 크게 쓰리라.” 하며 비단을 선물했다. 김시습이 ‘오세五歲’라는 호로 불린 것도 바로 이 사건 때문이다.

김시습은 18세에 불교공부를 시작했다, 19세에 수양대군이 단종을 폐하고 왕위에 오르고 수많은 신하들이 변절하는 모습을 보며, 그 길로 보고 있던 책을 불사르고 전국을 떠돌며 방랑을 시작했다. 이율곡은 『김시습전』에서 “김시습은 호걸스럽고 재질이 영특하였으며 대범하고 솔직하였다. 또한 강직하여 남의 허물을 용납하지 못했고 세태에 분개한 나머지 울분과 불평을 참지 못하여 세상과 어울려 살 수 없음을 스스로 알고 불가에 의탁하고 방랑을 일삼은 것”이라고 했다. 그러나 설잠 스님은 단순한 운둔자는 아니었다. 불교와 성리학에 정통했으며, 격식에 얽매이지 않는 자유로운 시인, 불교와 유교의 이상을 연결시키고자 고심했던 철학자, 백성의 고단한 삶을 아파했던 인도주의자이면서, 조선 산하를 돌아다녔던 여행가이기도 했다.

일생을 안식처와 귀속처를 찾지 못한 채 방랑했던 그가 마지막으로 몸을 쉰 곳이 이곳 무량사다. 그는 권력층과도 거리를 두었으며, 인간 존재에 대해 깊은 고민을 이어왔기에 당대에서 고독한 존재일 수밖에 없었다. 『김시습평전』을 쓴 고려대 심경호 교수는 설잠 스님에 대해 “일생 남에게 관대했지만, 자기 자신에 대해서는 지나치게 엄격하여, 때로는 자학적이기까지 하였다.”고 평했다. 그래서일까? 그는 이곳 무량사에서 병든 노구의 심경을 ‘무량사에 병들어 누워(無量寺臥病)’라는 시로 이렇게 토로했다.

春雨浪浪三二月

扶持暴病起禪房

向生欲問西來意

却恐他僧作擧揚

봄비 줄기차게 흩뿌리는 삼월

선방에서 병든 몸을 일으켜 앉는다.

그대에게 달마가 서쪽에서 온 까닭을

묻고 싶다만

다른 스님들이 떠받들까 두렵군

그는 이 시를 지은 한 달 후 시대와 불화하고, 어둡고 차갑게 모순에 찬 삶을 이곳 무량사에서 마감했다.

| 도솔암과 태조암, 그리고 성주사지

외길이며 평지다. 도솔암과 태조암으로 가는 1.5km는 숲과 길, 이 두 단어가 만나는 곳이다. 이 숲길은 조용하고, 적막하다. 천천히 걷기 알맞다. 왼편으로 무량사 옛터가 보이고, 울창한 숲길은 걷다보면 많은 생각들을 멈추게 한다. 갈림길이다. 오른쪽은 도솔암, 왼편은 태조암이다. 도솔암은 약간의 오르막 길에 자리하고 있다. 눈앞에 드러날 때까지 도솔암은 멀리서 보여지지 않는다. 아무도 없다. 객이 왔지만, 주인도 없다. 오는 길처럼 온 곳도 적막했다. 맞배지붕과 팔작지붕으로 이루어진 건물 한 채와 산신각이 전부다. 돌담 사이로 다람쥐가 보일 뿐이다. 침묵이 어울리는 곳이다. 다시 내려와 태조암으로 향한다.

태조암 가는 길은 부여 일대에서 손꼽히는 길이다. 단풍나무 숲은 가을에는 절정일 것이다. 은행나무는 한낮의 햇볕을 모두 덮어버린다. 자작나무 길에 들어서면 숲길은 절정이 된다. 어쩌면 태조암 가는 길은 늦가을과 초겨울이 더 좋을 것이다. 자작나무의 벗은 몸을 볼 수 있기 때문이다. 시인 고은은 ‘자작나무숲으로 가서’에서 이렇게 노래한다.

자작나무는 저희들끼리건만

찾아든 나까지 하나가 된다.

누구나 다 여기 오지 못해도

여기에 온 것이나 다름없이

자작나무는 오지 못한 사람

하나하나와도 함께인 양 아름답다

보령 성주사지로 간다. 차로 20분이 채 안 되는 거리다. 신라 구산선문九山禪門의 하나로 성주산문을 일으킨 무염 스님의 자취가 있는 곳이다. 무량사에도 머물렀던 스님이다. 성주산문은 구산선문 중에서도 가장 규모가 큰 곳이다. 무염 스님은 당나라에서 선을 공부하고 돌아와 이곳 성주사에서 법을 펼쳤다. 성주사지에 도착하면 가장 먼저 보이는 것이 넓은 터다. 2만 9,084평방미터다. 멀리 오층석탑 하나와 그 뒤로 삼층석탑 3기, 석불입상이 눈에 보인다. 조선시대 2천여 명의 스님들이 수행 정진했던 곳으로 임진왜란 때 전소되어 17세기 말에 폐사가 되었다. 오른쪽에 삼천불전 터가 있는데, 발굴하면서 수없이 많은 불상이 발견되었다는 것은 성주사의 규모를 짐작케 한다. 시멘트로 얼굴 부분이 덮여 있어 본래의 모습을 알 수 없는 석불입상은 고려후기 또는 조선초기에 만들어진 민불民佛로 당대 민초들의 기원과 바람이 담겨있다.

구산선문은 나말여초의 격변기를 통과해 하나의 대안적 사상으로 제시된다. 사원노동을 강조하고, 불성佛性의 보편성普遍性을 받아들인다. 신분의 높고 낮음이 없다. 이런 선의 입장은 일반 민중들의 광범위한 지지를 받는다.

가만히 성주사지 오층석탑 앞에서 1천2백 년 전을 떠올려보자. 석불대좌에 3미터의 철불이 있다. 그 주위로 넓은 강당과 아주 긴 회랑이 남쪽과 서쪽으로 주변을 감싸고 있다. 동쪽은 3천불이 모셔진 3천불전이 자리한다. 총 1천여 칸 곳곳에 무염 스님과 2천여 명의 스님들이 정진하고 있는 모습이 보인다. 이들이 바라는 불교적 이상은 무엇이었을까? 그들은 1천2백 년 전에 어느 정도 그 이상을 실현했다고 생각했을까? 지금, 그들이 추구해온 세상은 어느 정도 가까이 온 것일까?

ⓒ월간 불광 - 무단 전재 및 재배포 금지