바라밀청춘-나 혼자 산다? 다 같이 산다!

주거공동체 ‘우리 동네 사람들’

2015-03-31 불광출판사

“나 혼자 밥을 먹고~ 나 혼자 영활보고~ 나 혼자 노래하고~” 어느 걸 그룹의 노래가사처럼 나 혼자가 늘었다. 네 집 가운데 한 집이 1인 가구라는 시대. 1인 가구의 증가 속에서 ‘함께’의 소중함을 아는 청년들이 한 지붕에 세 둥지를 틀었다. 따로 또 같이. 정토회(지도법사 법륜 스님) 소속 6인을 중심으로 다양한 인연을 가진 청춘남녀들이 뭉쳤다. 주거공동체 ‘우리 동네 사람들’에는 청춘남녀 19명이 다 같이 산다.

| 한 지붕 세 둥지 열아홉 명

2011년, 여름. 20대 후반, 30대 초반의 청년 불자 여섯 명은 진지하게 인생을 고민했다. “우리는 어떤 삶을 살아야할까?” 고민은 꼬리를 물었다. ‘우리는 어떤 삶을, 어떻게 살아야할까.’ 공통적으로는 귀농귀촌에 관심이 있었다. 장기적으로는 지방에 내려가 농사를 짓는 꿈을 꿨고, 함께 살아가는 사람들 사이의 관계망을 고민했다. 일단 한 번 해보자. 한 사람 집에서 일주일간 합숙했다. 일주일의 시간은 힘차고 활발했다. 그리고 입을 모았다. “함께 살아보는 건 어때?” 그해 가을, 인천 서구의 빌라 401호에 여섯 명이 입주했다.

방 세 칸에 남자 셋, 여자 셋. 다시 말하자면 부부 하나, 싱글 넷. 2인 1실로 한솥밥을 먹었다. 함께 살고 싶다는 친구들이 점차 늘었다. 2년 만에 옆집 402호, 아랫집 302호까지 확장했고, 그사이 가족은 두 부부와 14인의 싱글, 몇 달 전 태어난 아기까지 19명이 되었다. 공동자금으로 집을 구입해 2인 1실로 함께 사는 주거공동체. ‘우리 동네 사람들(이하 우동사)’이라 이름 붙였다.

우동사 구성원은 대부분 30대다. 이립而立, 뜻을 확고하게 세우는 나이, 서른. 30년 이상 축적된 생활습관은 누구 하나 같지 않을 것이고, 가치관은 견고하기에 함께 살기란 쉽지 않을 터였다. 그럼에도 이들은 모여 산다. 우동사 식구들은 장점이 단점보다 훨씬 많기 때문이라 했다.

함께 살아서 좋은 점은 다양했다. 주거비에 대한 경제적 부담이 줄은 것은 당연하다. 혼자 지낼 땐 늘 TV를 켜고 잠들었는데, 이제는 집에 오면 대화상대가 있어 좋은 사람(허현정, 33), 혼자 살다보면 끼니를 거를 때가 많은데, 함께이기에 같이 먹을 수도 있고 밥을 만들어 놓아도 버리지 않는 것이 좋다는 사람(이상철, 33), 가지각색이다. 아기 엄마 이성희(33) 씨는 이렇게 말한다.

“육아에도 많은 도움을 받고 있어요. 아기를 사랑해주는 이모, 삼촌이 많죠. 친구들도 아기를 보면서 힐링 한다고 말하기도 하고요.”

반면에 그들이 느끼는 단점은 공통적이고 사소하고도 익숙했다. “샤워하고 나올 때 옷을 갖춰 입고 나와야 한다는 점, 빨래, 설거지, 청소를 조금 신경 써야 해요.”

| 규칙은 가급적 만들지 않아요

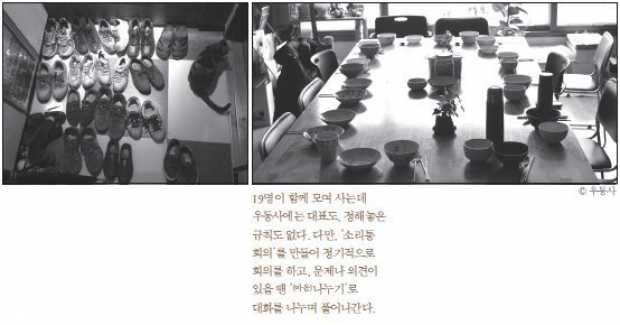

19명이 함께 모여 사는데 우동사에는 대표도, 정해놓은 규칙도 없다. 생활비도 마찬가지다. 한 달에 주민세라는 이름의 공동지출비 11만 원을 제외하고는 생활비도 개인의 여력에 따라 차등으로 낸다. 밥솥에 밥이 떨어지면 옆집에 가서 밥을 먹고, 식기가 부족하면 아랫집에 가서 가져온다. 그런데도 불만이 생기질 않는다. 우동사의 초기부터 함께 해왔던 정재원(33) 씨는 이렇게 설명했다.“우동사는 어떤 목적으로 이끌어 가는 단체가 아니라 그저 함께 사는 집이에요. 그렇기 때문에 우동사의 대표를 정할 필요가 없죠. 다만, 관심분야에 따라 일을 꾸리는 리더는 있어요. 예를 들면 작년에 함께 지었던 쌀농사같이. 본인이 하고 싶은 일이기에 자발적으로 리더가 되죠. 가능하면 규칙은 정하지 말고 가자는 주의예요. ‘소리통 회의’를 만들어 정기적으로 회의를 하고, 문제나 의견이 있을 땐 정토회에서 자주 하던 것처럼 ‘(마음)나누기’로 대화를 하면서 풀어나갑니다. 생활비도 마찬가지예요. 자기가 생각했을 때 집에서 사용하는 비중이 많다 싶으면 자발적으로 더 냅니다. 가족끼리 지낸다고 생각해보세요.”

자발적이고 평등한 공유. 집은 사는(buy) 것이 아니라 사는(live) 공간이라는 생각을 가지고 모인 우동사 가족들. 우동사의 모든 것은 내 것이기보다 우리의 것이 된다. 함께 나누기. 이들에게 있어 ‘나누기’는 일상이다. 기쁜 일, 슬픈 일 모두 함께 나누는 것은 기본이며, 생활하면서 쌓이는 의견과 고민 또한 함께 대화로 나눈다. 성희 씨가 덧붙였다.

“식구가 많다보니 갈등이 생길 때가 있죠. 그래도 우동사의 대화 기반에는 부처님 가르침이 있어요. 갈등이 생겼을 때 ‘저 사람의 문제’가 아니라 나의 어떤 점이 저 사람과의 관계를 불편하게 만들었나 생각해요. 그리고 살다보면 누구나 고민과 문제가 있잖아요. 혼자 하면 고민인데 같이 하면 연구거리가 되더라고요. 함께 사니 꺼내놓고 말하는 기회가 자주 생겨요. 고민을 꺼내놓으면 객관화돼요. 마음도 가벼워지고, 감정이 조금 더 걷어지는 것 같아요. 핵심이 바로 보이니까 해결에도 도움이 되고요.”

재원 씨는 많은 사람들과 함께 사는 일이 자신을 더 확장시키는 계기가 됐다고 말했다. 다른 사람과 살아가는 연습이 되고, 자신이 이해할 수 있는 폭이 넓어진다는 설명이다.

우동사가 어떤 방향으로 나아가면 좋을지 물었다. 조곤조곤하지만, 확신에 찬 목소리로 성희 씨가 대답했다.

“저희도 초반에는 ‘우동사란 무엇이냐’라는 고민을 많이 했어요. 그런데 함께 3년을 지내보니 우동사는 하나로 묶을 수 있는 성질의 것이 아니었습니다. 한 사람 앞에 하나의 우동사가 있고, 각자의 우동사가 모여 있습니다. 이제는 ‘우동사는 무엇’이라는 성격을 규정짓는 고민보다 ‘내가 여기에서 어떻게 살고 싶은가’에 대한 질문을 더 많이 하고 있어요. 개개인의 개성을 더 살리는 공동체가 됐으면 좋겠어요. 각자의 개성이 살아났을 때 더 풍요로운 우동사가 될 거라 생각해요. 우동사가 그 기반이 됐으면 좋겠습니다.”

내가 사는 동네에 정이 붙을 때, 그 곳은 진정 ‘우리’ 동네가 된다. 개성 넘치는 젊은이들이 즐거이 모여 사는 우리 집, 우리 동네, ‘우리 동네 사람들’. 우리 동네 사람들에게선 행복한 사람 냄새가 난다.

ⓒ월간 불광 - 무단 전재 및 재배포 금지