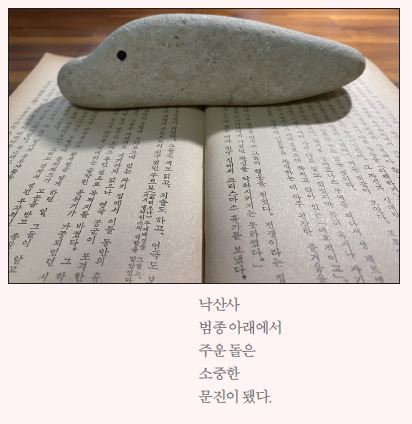

기다랗고 하얀 이 돌은 몇 년 전 강원도의 어느 바닷가 도시에서 주운 것이다.

한겨울이었다. 나는 바다 앞 절벽에서 해변을 내려다보기 위해 걷던 참이었다. 친구들과 함께였다. 절벽 안쪽, 전망대까지 가는 길은 위태로웠다. 나와 친구들은 좁은 길을 일렬로 서서 조금씩 나아갔다. 안전을 위해 세운 울타리가 있긴 했지만 기대지 마시오라는 경고 팻말이 어째 불안을 더 부채질했다.

얼핏 봐도 울타리는 부실했다. 자칫 힘주어 잡았다가는 통째로 뽑혀 아래로 떨어질 위험이 커 보였다. 위험천만함 속에 놓인 상황이 우리를 자꾸 웃게 했다. 뭐 그리 대단한 풍광을 보겠다고 굳이 이 위험한 곳을, 우리는 참 대단해, 평범한 거지 그런 대화를 주거니 받거니 하면서 말이다.

우리는 모두 글을 쓰는 사람들이었는데, 글 쓰는 일을 세상에서 가장 힘들어하는 사람들이기도 했다. 게다가 우리는 저마다 직업 또한 달랐다. 주부, 학생, 선생, 기자. 나이도 서로 다 달랐다. 삼십 대부터 오십 대까지, 글 쓰는 일 말고는 우리는 각자 다른 삶을 살았다.

사는 게 다 고만고만했다. 지난 일들 때문에, 다가올 일들 때문에 종종 슬퍼했다. 슬픔과 우울을 바다로 치자면, 튜브 없이 안전조끼 없이 잘 버틴다 싶다가도 어느새 다른 한 사람이 우울함에 푹 빠져 있곤 했다. 그 우울의 밑바닥은 모두에게 익숙한 세계여서 우리는 함께 우르르 우울했다가 또 함께 우르르 나아지곤 했다.

우리가 다 함께 어떤 방향으로든 우르르 몰려갈 때, 개중 멀쩡한 친구가 나서서 여행을 도모했다. 자주 바다에 갔다. 다들 그러하겠지만 여행지에 도착하면 평소와 다른 행동들을 하곤 한다. 갑자기 숨어서 담배를 피우는 친구, 무례하다 싶을 정도로 지나는 사람들의 사진을 연거푸 찍는 친구, 말없이 사라져선 혼자 산책을 하는 친구.

나는 그들 곁에 우두커니 서 있다가 돌을 줍곤 했다.

월간불광 과월호는 로그인 후 전체(2021년 이후 특집기사 제외)열람 하실 수 있습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.